こんにちは。

今回のお話は

『岡山のハチクマの渡り2022年の観察記~②図解による解説と考察』

ということで進めていこうと思いますのでよろしくお願いします(*^_^*)

皆さんは2022年の今季はタカの渡りをご覧にはなりましたでしょうか(*^_^*)❓

僕自身は

昨年の2021年はサシバをメインに追いかけていきましたので

2022年の今年はハチクマをメインに考察しつつ、独自に追いかけていこうと決めて

県地図と気象条件とを照らし合わせ、

タカの渡りが始まるずっと前より狙いを定めて定点観察に行っておりました。

しかしながら今季は昨年の2021年と比べてハチクマとサシバの両種をあまり見つけられずに

気づけば夏が終わりを告げていたという感じでした( ゚Д゚)

ただしバードウォッチングの神様は今季最高の形として、ハチクマの渡りを見せてくれましたので

その際の軌跡を

毎年恒例の手書きのペイントを用いりつつ。

①~④の構成でお届けできたらと思っておりますので

本日も最後までご購読よろしくお願いします(*^-^*)

ハチクマ解説の前に

はい。

それでは早速ハチクマさんの解説に参りましょう。

もしタカの渡りの事について知らない方は

以前に

岡山でのタカの渡りを独自に追いかけていた際に

2021年の総まとめとして①~⑤にまとめたタカの渡りの記事が過去にありますので

なぜタカの渡りとして見ることができるのか❓

岡山ではどこら辺を通るのか❓

といった疑問がある方は

下にリンクを貼り付けておきますのでそちらをご覧いただけたらと思います。

ハチクマ解説の図解~①

それでは早速本題に参ります。

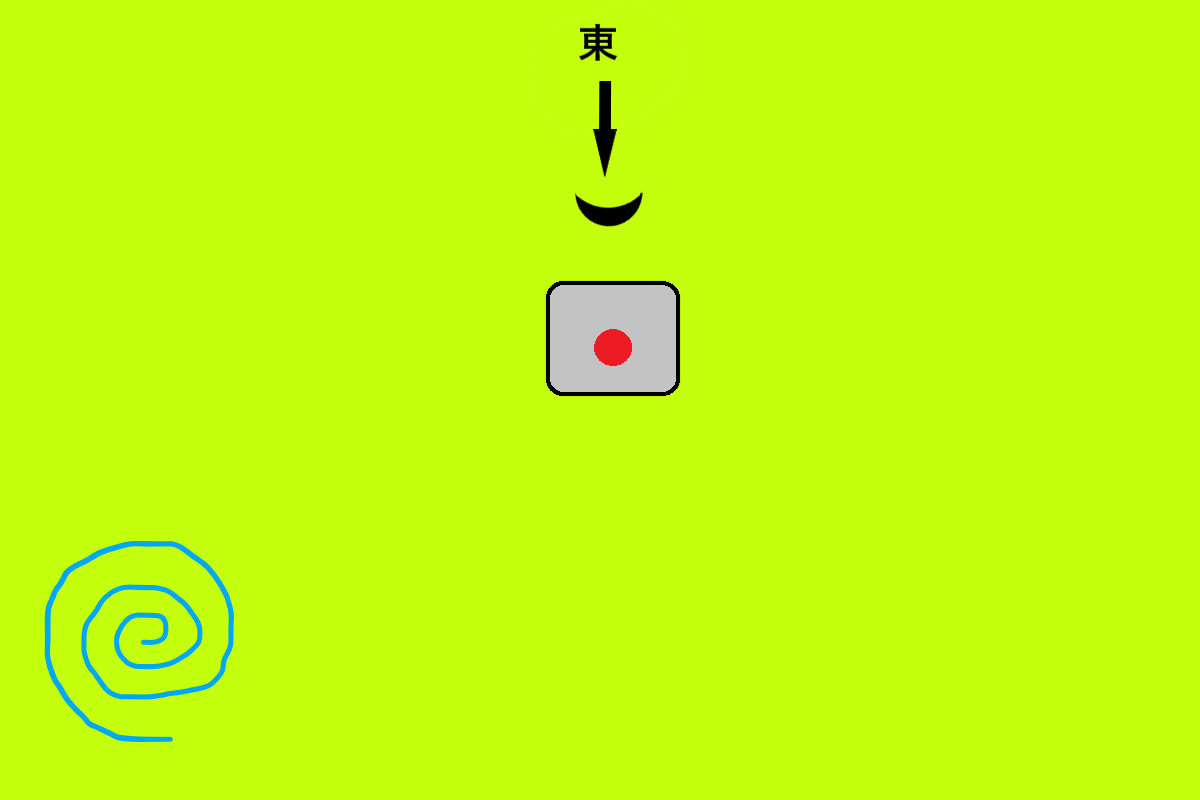

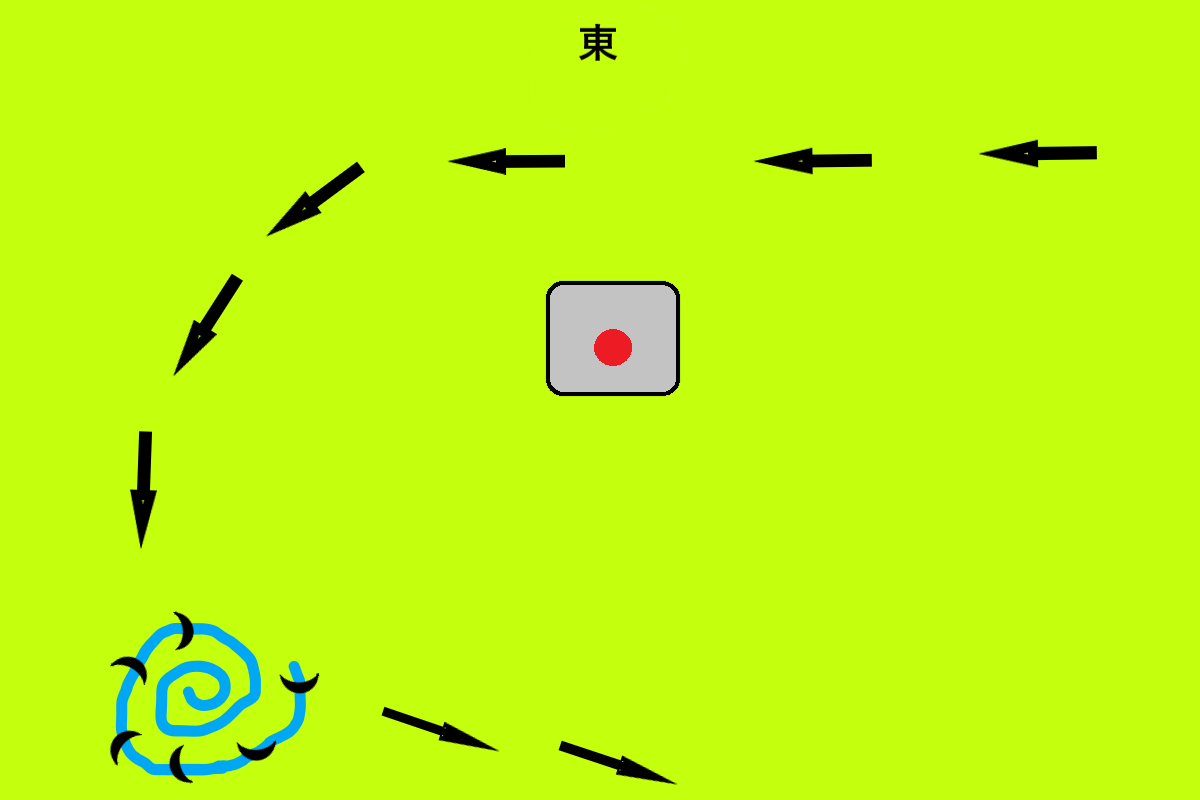

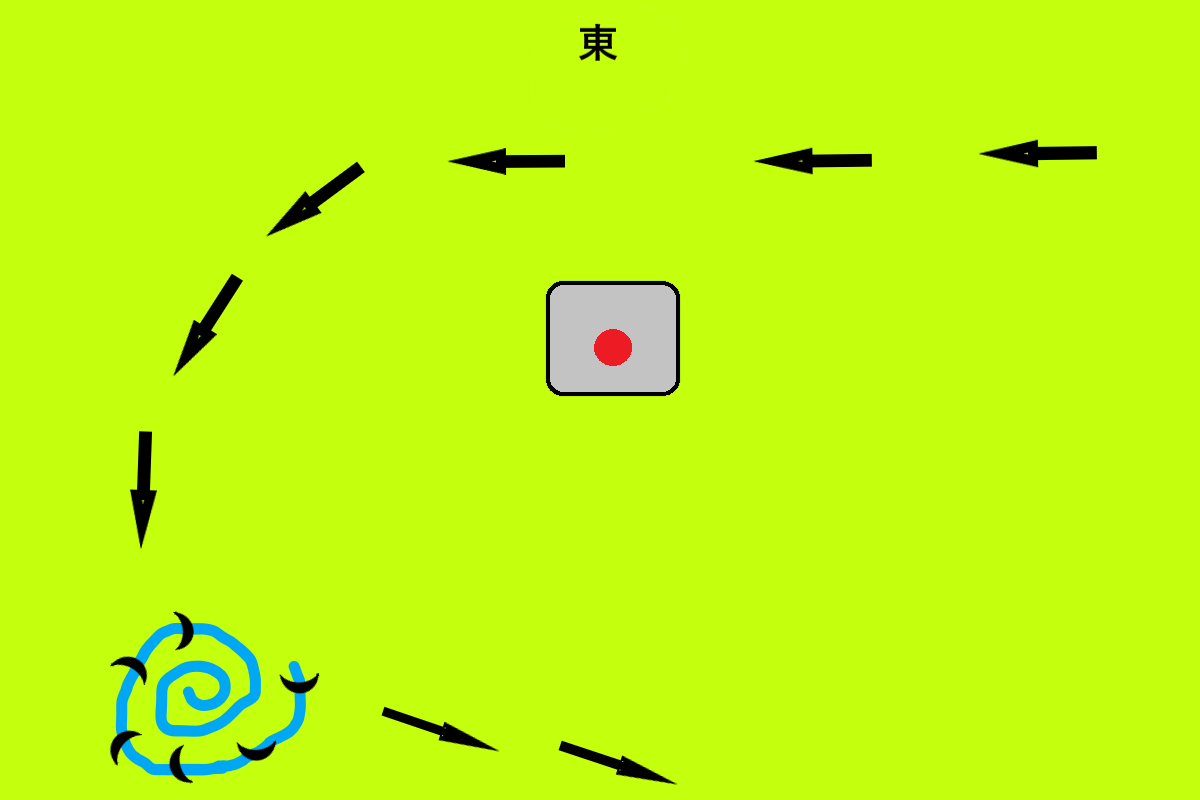

まずは下の画像をご覧ください。

上の画像は自分が定点観察をしている様子を上空から見ている図になります(笑)

灰色で囲まれた場所を足場。

赤い丸●は自分。

という図になります。

ここまではよろしいでしょうか❓

それでは次に参ります。

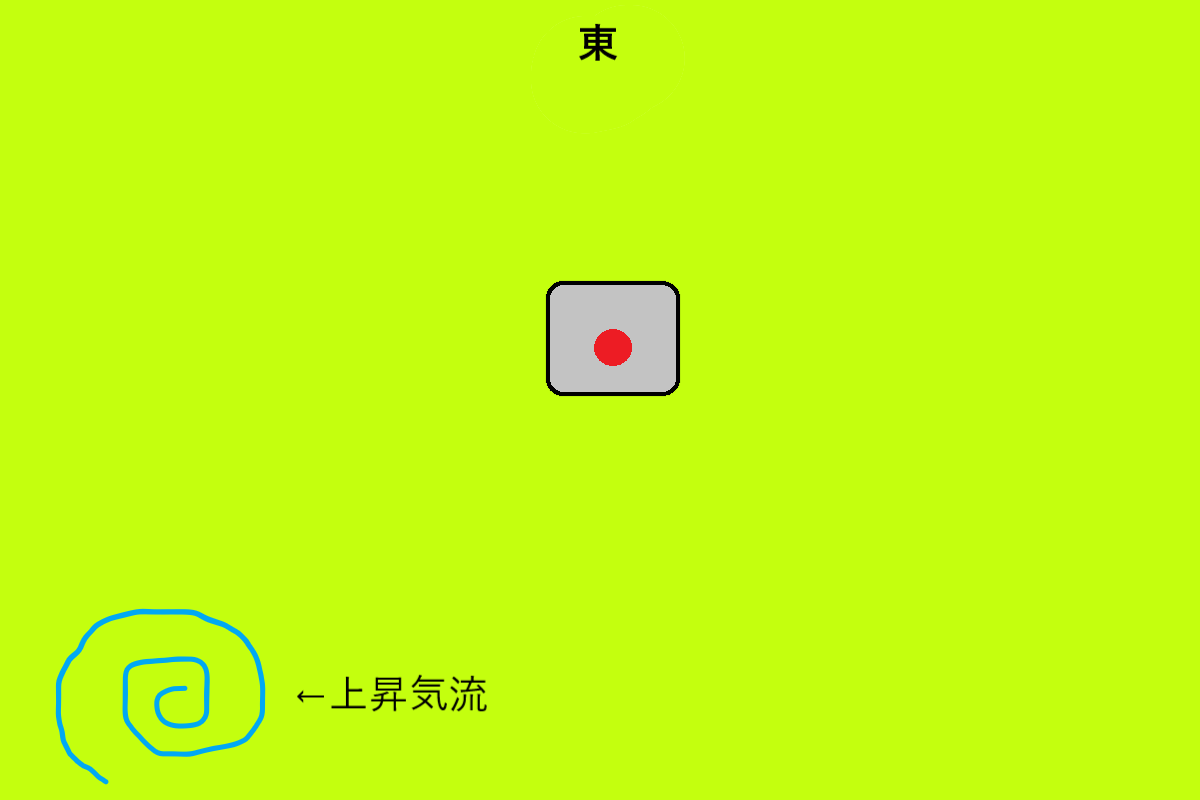

水色の渦巻きは上昇気流を描いたものになります。

次に参ります。

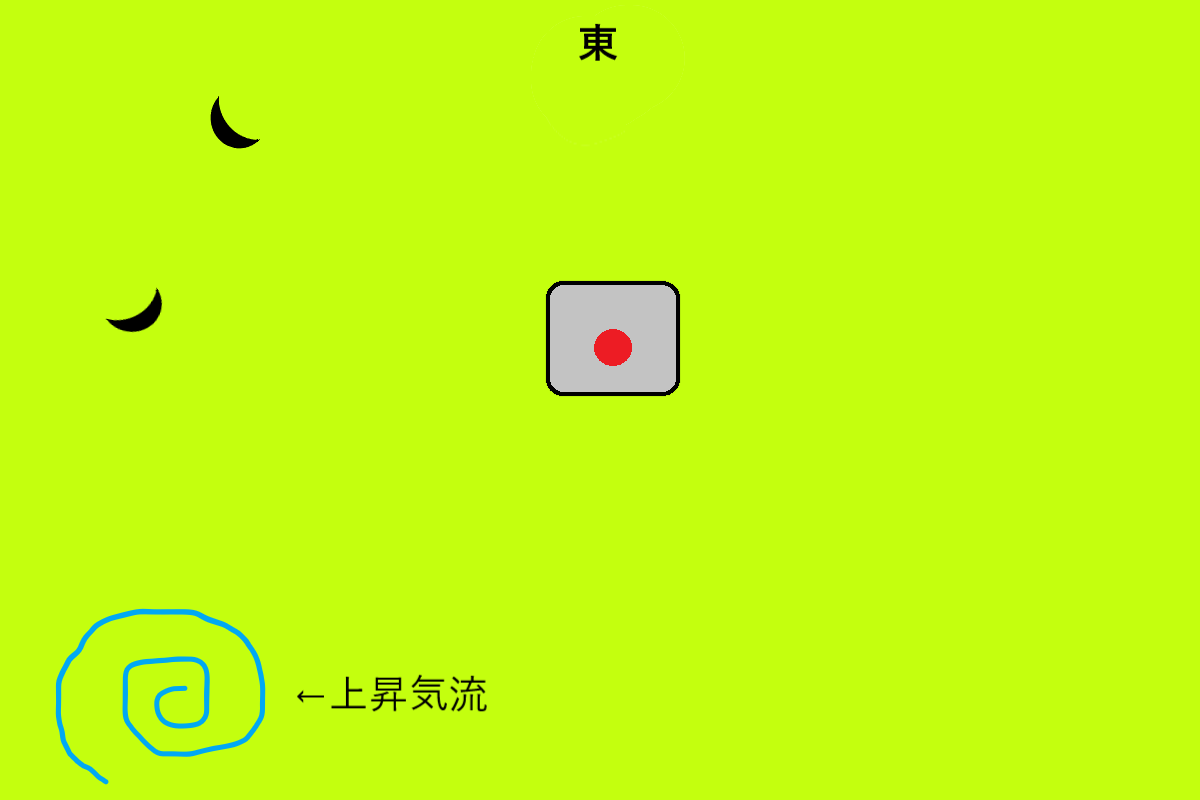

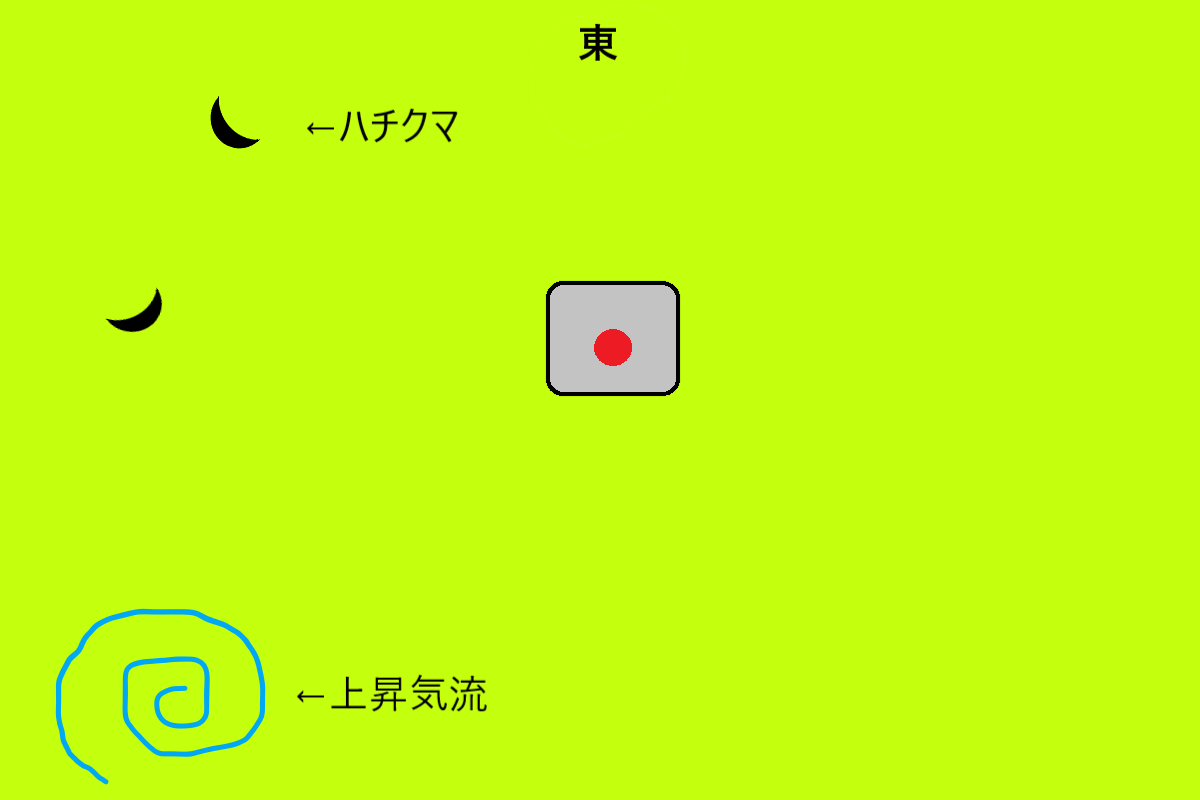

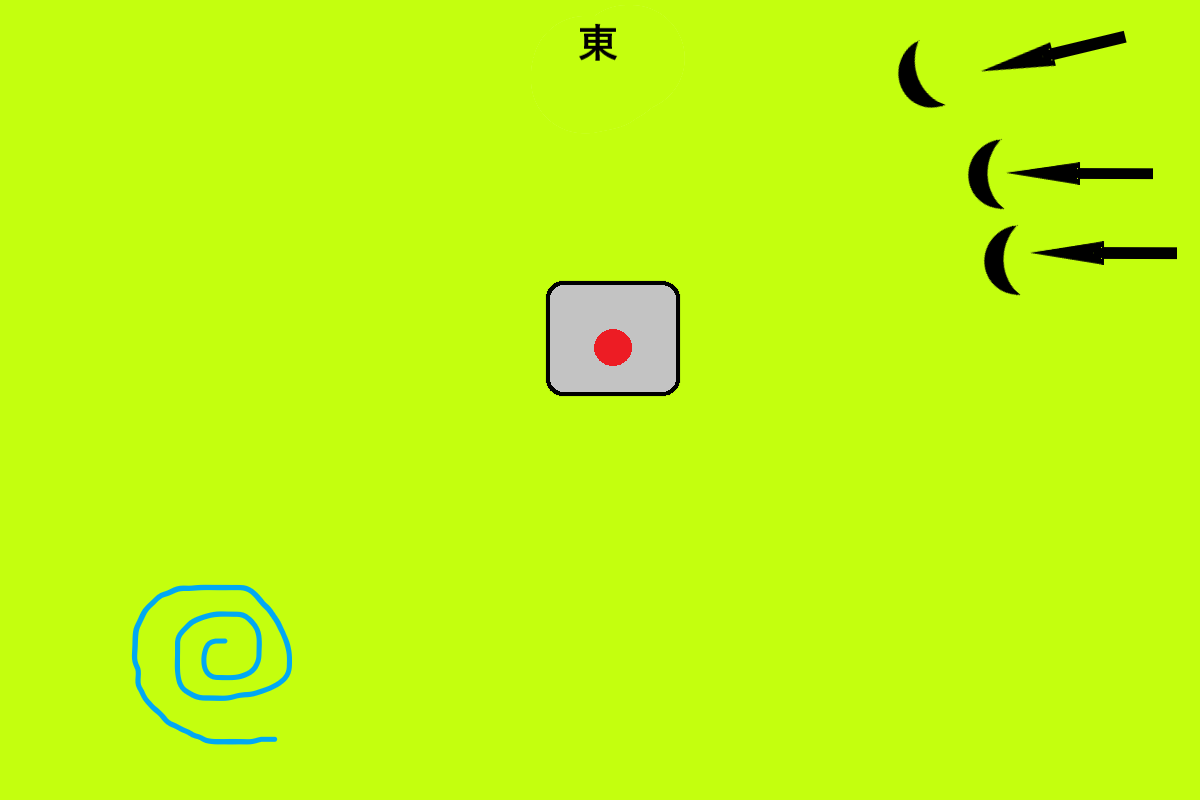

このブーメランのような黒い三日月は何を表しているかわかりますでしょうか❓

はい。

その通り、

黒い三日月はハチクマを表しております。

パソコンのペイントで書いているので物凄く稚拙ですが

これをもとに解説していきたいと思います。

ハチクマ解説の図解~②

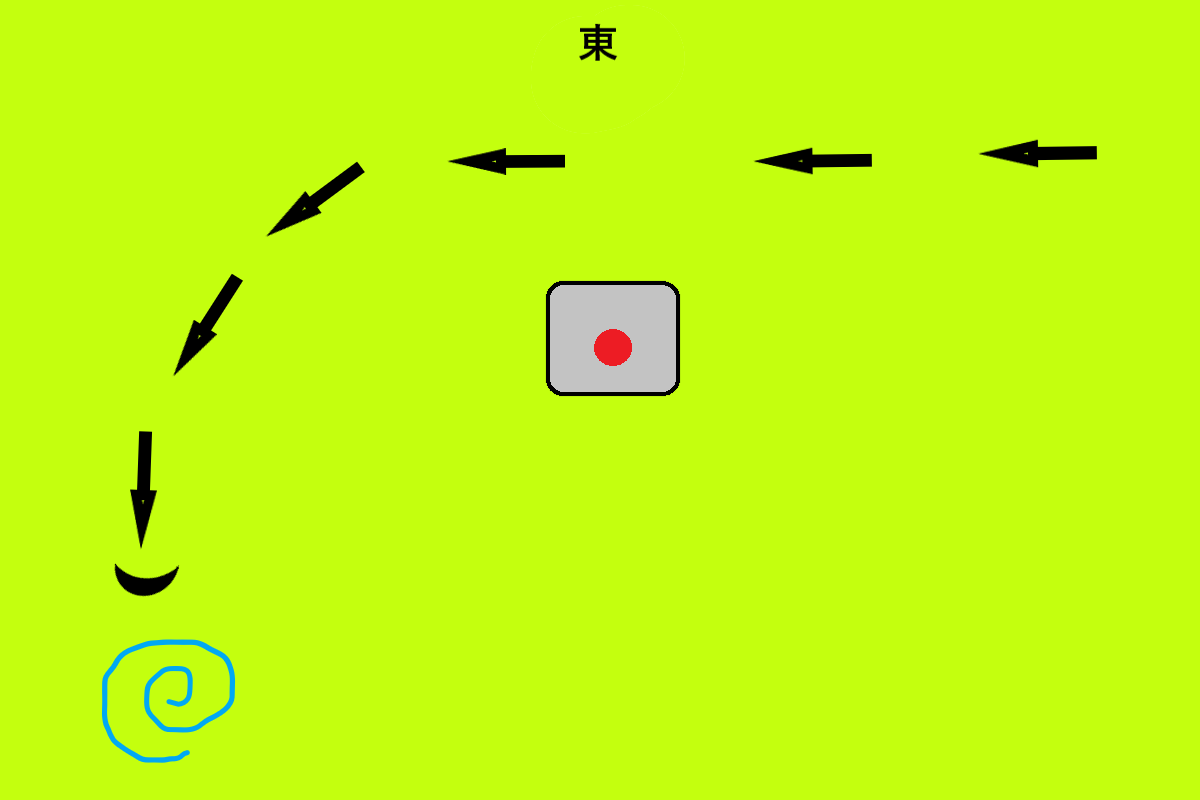

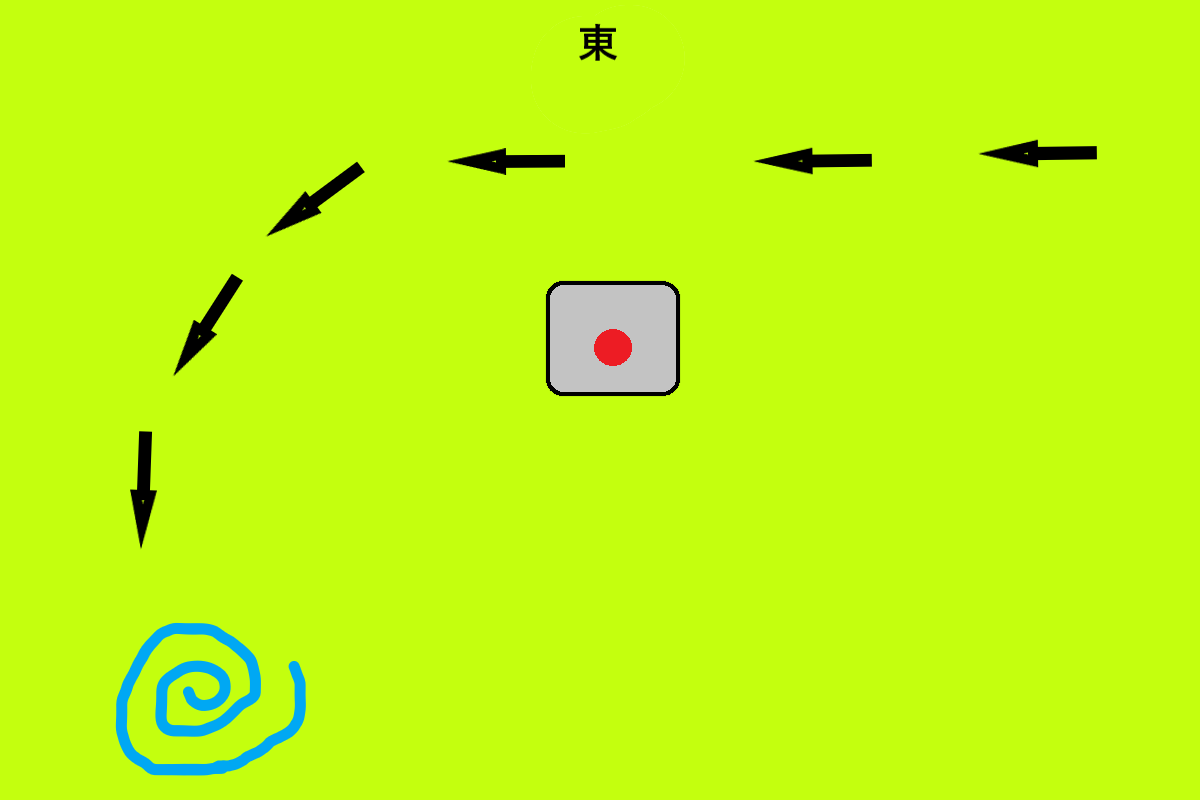

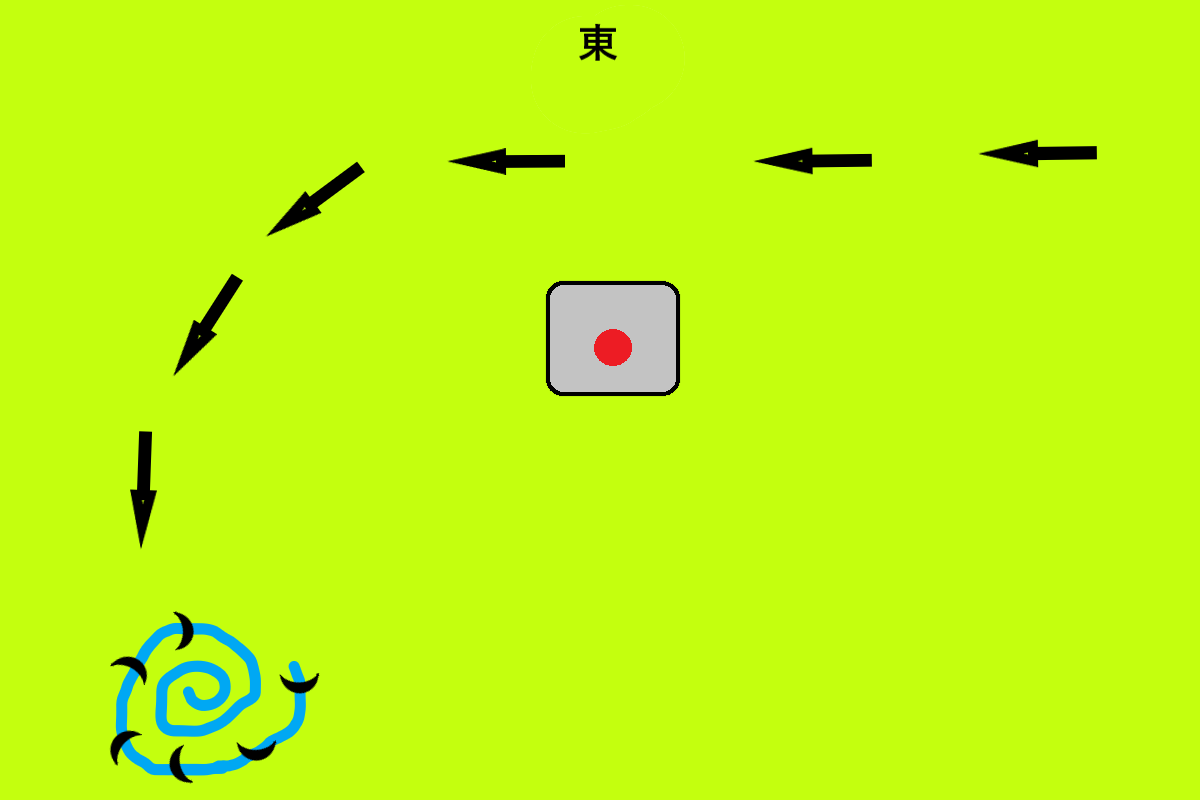

ハチクマや、サシバといった猛禽類がおこなうタカの渡りの時季は

基本的に日本列島の北海道、青森を出発し、

どんどん日本列島を東から西に横断していきます。

なので

定点観察をおこなう際には

見晴らしの良い場所で尚且つ東側の方角に注視して探すことがベストだと言えます。

今回観察をおこなった場所では、

大多数のハチクマ達が東の方から西へと向かう進路でやってきました。

北東か南東かの違いはあるものの

必ず東方面からやってくるという事は間違いないと思った瞬間でした。

そして集まったハチクマ達は

発生した上昇気流の方角に向かい、

一斉に上昇気流に乗って空高く舞い上がり、

そのまま西の広島の方面へと進んでいきました。

一連の流れで言うとこんな感じです。

観察していて面白かったこと~

定点観察を続けるにあたって

興味深いシーンを目にしました。

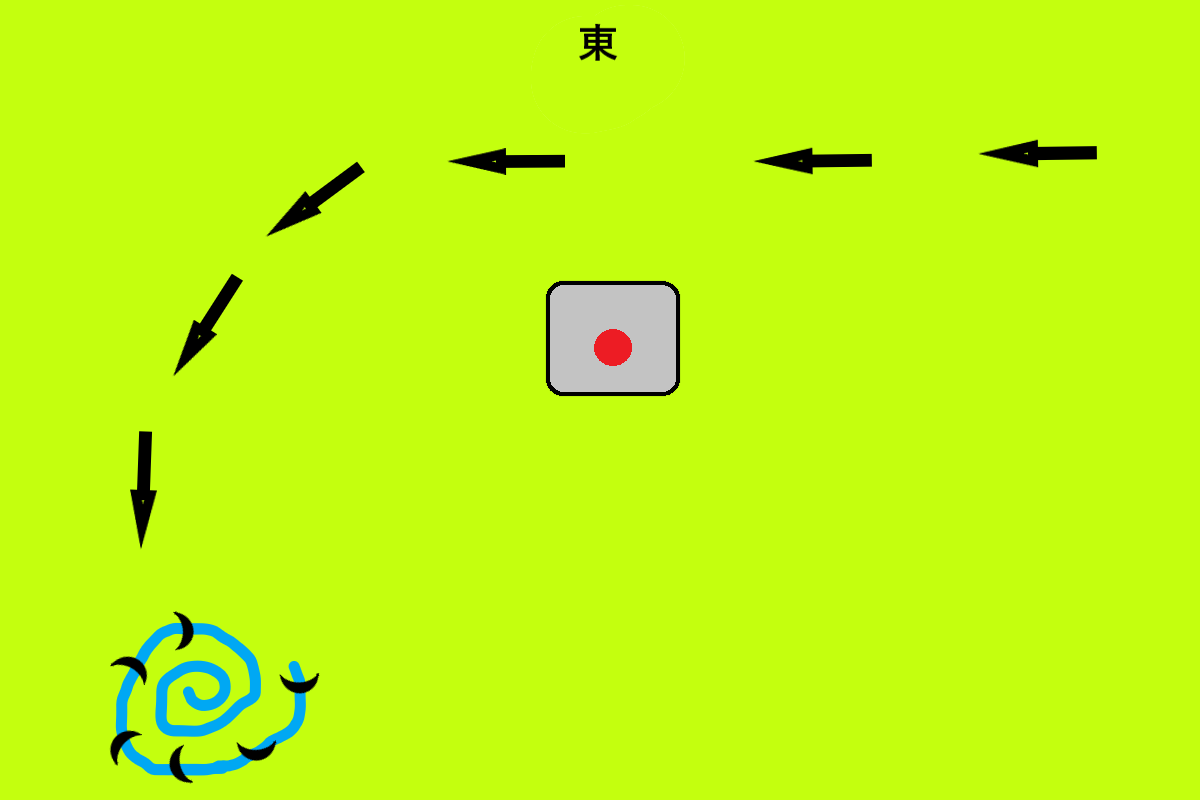

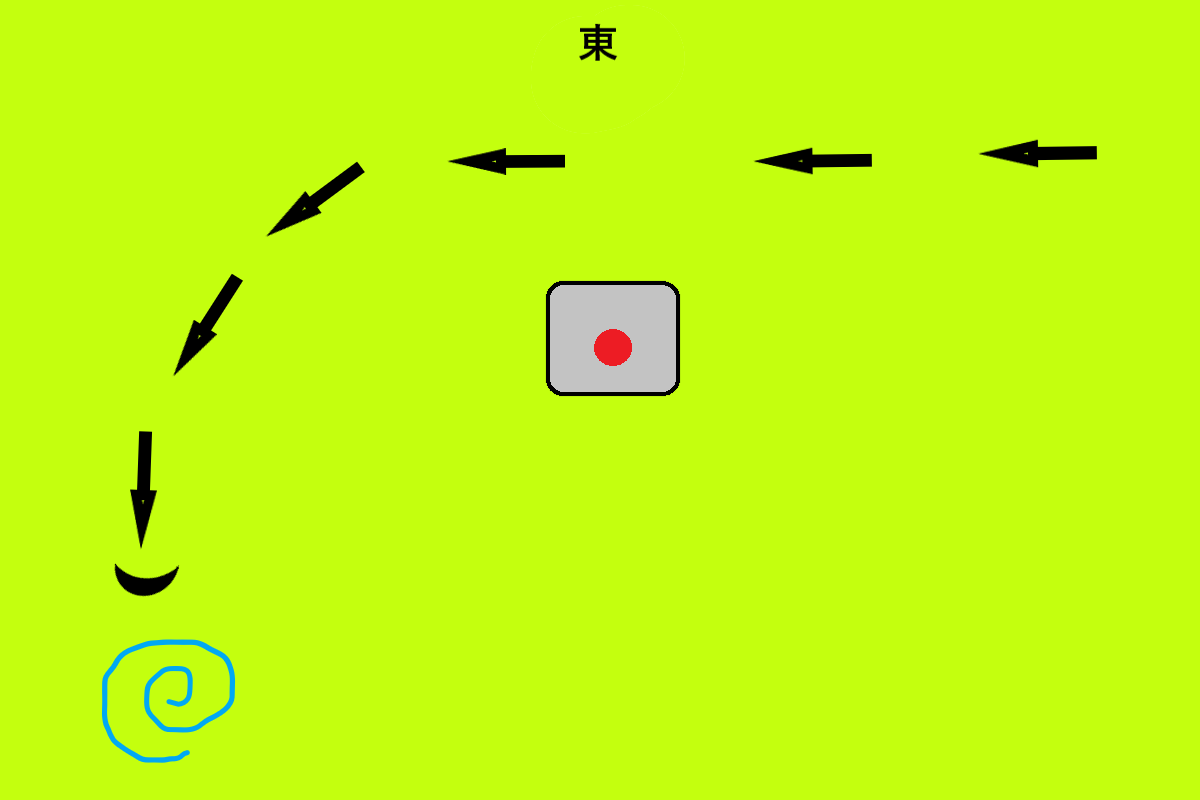

それは

ハチクマ達は先ほども説明した通り、

北東や、南東の違いはあるものの、基本的に東からやってきます。

しかし!!

中には南西方面からやってくるイレギュラーの個体もいたり、南からやってくる個体も少ない数いたのです。

そんな数少ないイレギュラーの個体はどうするのかというと・・・・。

そうなんです!!

わざわざ上昇気流の方まで大回りして引き返すような航路に戻ってきて、

他のハチクマ達と同じルートの気流に乗りに行くのです。

これを見た時に実に興味深いと思いました。

恐らくハチクマには上昇気流が感覚として目で見えているのではと思われる行動でした。

凄いですよねホント( ゚Д゚)!!

鳥類の目は人間よりも優れており、紫外線すら目視にて見えるとされているほどのものだと言われています。

恐らくハチクマには人にはわからないモノが見えている。

もしくは猛禽類だから肌で上昇気流を感じている。

はたまた、

古来よりこの場所で

渡りを続けていたハチクマ達の子孫のDNAの遺伝子が刻まれた個体たちなのかもしれません。

やっぱりこういった観察&考察が新しい謎として夢中にさせるんですよね( ゚Д゚)

やっぱりタカの渡りの醍醐味は写真撮影より双眼鏡の方が断然面白いです( 一一)✨

おわりに

いかがでしたでしょうか(*´▽`*)❓

毎年恒例の図解による解説となりましたが

絵の方はわかりましたでしょうか❓

定点観察をおこなった場所は

早朝より暗いうちから向かった少し危険な場所ですのでご紹介できませんが

県内でも県中部や県北部を初め、各地でハチクマの渡りを観察できる場所が点在しております。

1年を通して

自身が山へと登ったり、早朝から山へと出向くのも

このタカの渡りの下見も含めて、太陽の方角、環境、風の向き、気流が発生しそうだとかを

見る為でもあります。

・・・・・いやっ、そんなこともありません。言いすぎました(笑)

なにはともあれ、

こういった経験値は必ず自身の次に繋がります。

たとえ来年や数年後に環境が変わって、今回観察した場所でハチクマと出会う事が出来なくなっても、

経験値さえあれば

そのたびに何度でも出会えるチャンスを掴むことができるかもしれません。

これはタカの渡りだけでなく、様々な野鳥との出会いにも言えることですので

僕としては

毎回、毎回、誰かが流した野鳥がいる場所だけ記載したネットの情報だけを頼りにバードウォッチングをするのではなくて

ハズレるのも覚悟の上で

自身の経験と目と勘と考察を頼りに

探鳥に出ていっても良いのではないでしょうか(^^♪❓

そこで得た失敗や成功の経験は

自身にとっても特別な経験になりますし、

それこそ唯一無二の人と違う経験になります。

それに、そうやって出会えた野鳥さん達は不思議と心の中に残るものです☺️

と

そんなことを言ってしまったら、

今後ブログを購読して頂けなくなるかもしれませんので

ここら辺で退散しますが…😅

まぁ~それはそれでアリかもしれないので、

その際は

県内の何処かの山でお会いしましょう(笑)

それでは本日も最後までご購読いただきありがとうございました(^^)/

コメント